|

| "Kekerasan simbolik dilakukan dengan mekanisme “penyembunyian kekerasan” menjadi sesuatu yang diterima sebagai “yang memang seharusnya demikian.” - Pierre Bourdieu - |

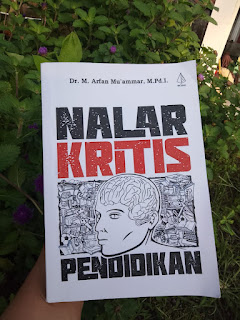

Buku

“Nalar Kritis Pendidikan” ditulis oleh M. Arfan Mu’ammar, seorang dosen di

Universitas Muhammadiyah Surabaya. Di sampul depan buku ini ada gambar wajah

manusia dengan bagian kepala dibuat transparan sehingga otak di dalamnya

terlihat. Gambar ini sesuai sekali dengan judul buku. Nalar kritis tentu erat

kaitannya dengan otak yang merupakan sarana berpikir kritis. Kalau otak tidak

beres bagaimana mau berpikir kritis?

Bagian

latar belakang gambar wajah manusia itu adalah benda-benda yang erat kaitannya

dengan pendidikan. Banyak sekali. Pulpen, pensil, bola, gitar, buku, kok, tas

sekolah, mesin ketik, kuas, cat, dan telepon pintar. Benda-benda ini boleh jadi

melambangkan betapa pendidikan itu kompleks sekali. Ia tak semata-mata mengurus

perihal kecerdasan otak. Ia juga mengurus kelembutan perasaan yang diperoleh

melalui seni, dilambangkan dengan kuas dan cat.

Pendidikan

juga berurusan dengan kesehatan para peserta didik, dilambangkan dengan bola

dan kok. Ada pula telepon pintar yang melambangkan budaya kita saat ini.

Memang

begitu kompleksnya pendidikan

karena ia mengurus hampir semua aspek dalam kehidupan ini. Pendidikan

diharapkan mampu menghapus kebodohan dan kemiskinan. Pendidikan diharapkan

mampu menumbuhkan jiwa nasionalis. Pendidikan diharapkan mampu melahirkan

orang-orang yang agamis. Begitu kompleks. Tak heran jika masalah yang berkaitan

dengan pendidikan juga tentulah sangat kompleks. Ruwet.

Bagian

pertama buku ini membahas teori-teori pendidikan seperti behaviorisme,

kognitifisme, humanisme, konstruktivisme, dan teori sibernetik. Kalau Anda

seorang guru tentu sudah tak asing dengan teori-teori ini. Ada baiknya langsung

dilompati saja. M. Arfan hanya membahasnya secara sekilas saja.

Bagian

kedua buku ini mulai membahas permasalahan-permasalahan dalam pendidikan. Judul-judul

tulisan di bagian kedua buku ini diantaranya: “Calistung: Kapan Diajarkan?”,

“Jangan Silau dengan Prestasi Sekolah!”, “Kelas Kompetisi atau Kelas Inklusi?”,

“Standarisasi Pendidikan: Perlukah?”, “Dilema Evaluasi Pembelajaran”,

“Demitologisasi Profesi Guru”, “Sekolah Kawasan dan Pemerataan Pendidikan”,

:Full Day School: Perlukah?”, dan “Mengeringnya Nalar-Literasi

dan Menyuburnya Industri Hoax”.

Apa yang dibahas dalam bagian kedua buku ini

sebenarnya telah sering dibahas di media sosial, bahkan menjadi perdebatan

hangat di antara warganet. Kita bisa dengan mudah menemukan di media sosial

perdebatan hangat tentang sejak kapan sebaiknya calistung diajarkan. Berbalas

argumen antara warganet seperti pertandingan tinju saja. Warganet saling

menyerang. Kadang diselingi curhat-curhat tentang pengalaman menyekolahkan

anaknya, bahkan hingga pengalaman mereka sendiri. Kita harus pandai menangkap

ide-ide yang berlesatan di sana dan memilahnya. Beda dengan di buku ini,

pembahasan mengenai kapan sebaiknya calistung diajarkan disajikan dengan runut,

sistematis. Memang begitulah yang diharapkan dari buku yang ditulis oleh

seorang dosen.

Pembahasan di buku ini juga kerap diwarnai dengan referensi

dari berbagai buku. Saat mengurai permasalahan mengenai kapan sebaiknya

calistung diajarkan, M. Arfan mengutip buku berjudul Hypnoteaching and

Hypnotheraphy for Brilliant Kids karya Dr. Taufiqi. Di pembahasan ini kita

juga akan bertemu dengan nama-nama seperti Maria Montessory, Fredick Frobel,

Piaget, Debby D Porter, Colin Rose, hingga Malcom J Nicholl. M. Arfan

menyarankan orang tua untuk pandai-pandai memilih apakah akan mengajarkan

calistung pada anak pada usia 1 – 6 tahun atau 7 – 12 tahun. Keduanya memiliki

kelebihan dan kekurangan masing-masing.

Di bagian kedua buku ini M. Arfan juga membahas

kecenderungan masyarakat kita yang bangga jika anaknya masuk sekolah favorit

yang punya segudang prestasi. Padahal di balik prestasi yang segudang itu ada

“eksploitasi” yang tersamarkan. Sekolah favorit biasanya hanya menerima

siswa-siswa yang pintar-pintar saja. Dengan kata lain, inputnya memang bagus.

Tinggal poles sedikit saja jadilah siswa gemilang yang mampu menjuarai berbagai

lomba. Sekolah lantas mengklaim telah berhasil. Artinya, belum tentu sekolahnya

yang bagus. Jika hanya diberi anak-anak yang sering disebut “buangan” apakah

sekolah favorit akan tetap mampu berprestasi? Orang tua mungkin melupakan hal

ini.

M. Arfan kemudian menunjukkan bagaimana cara

menentukan apakah sebuah sekolah memang benar-benar bagus atau hanya karena

input siswanya saja yang bagus. Ia menggunakan apa yang disebut dengan indeks

produktivitas. Ia menuliskan contoh cara menghitungnya hingga jika kita

mengikuti caranya, kita akan dapat membandingkan dua sekolah untuk melihat mana

yang lebih berkualitas. Caranya mudah. Hitungannya sederhana. Kukira pembahasannya

mengenai indeks produktivitas menjadi pengingat agar orang tua tak mudah

terjebak kemilau piala yang dipajang di lobi-lobi sekolah.

Bagian ketiga buku ini membicarakan

persoalan-persoalan sosiologis dalam pendidikan. Judul-judul artikel dalam

bagian ketiga ini antara lain: “Pendidikan dan Ketertiban Sosial”, “Kesadaran

Kolektif”, “Kekerasan Simbolik di Sekolah”, “Homeschooling dan Kepekaan

Sosial”, “Teaching is Touching”, Sekolah Elite Belum Tentu Bermutu”, “Kebodohan

dan Kemiskinan”, “Profetik Consciousness (Kesadaran Kenabian)”, dan “Satu Rumah,

Satu Sarjana”.

Yang menarik di bagian ini menurutku adalah artikel

dengan judul “Kekerasan Simbolik di Sekolah”. Artikel ini membahas kekerasan

simbolik di dunia pendidikan. Kekerasan simbolik atau symbolic violence dipopulerkan

oleh Pierre Bourdieu, seorang sosiolog dari Prancis. Pierre Bourdieu

mengungkapkan bahwa kekerasan simbolik dilakukan dengan mekanisme “penyembunyian

kekerasan” menjadi sesuatu yang diterima

sebagai “yang memang seharusnya demikian”.

Di artikel ini, kekerasan simbolik yang dibahas adalah

yang tersembunyi dalam Buku Sekolah Elektronik (BSE). Dalam salah satu buku, “pekerjaan

ayah” selalu disimbolkan dengan pekerjaan kantoran, disertai gambar seorang

ayah yang memakai dasi, bersepatu, dan membawa koper. Lalu, di mana anak

petani, anak tukang becak, atau anak pemulung berada? Gambar tukang becak

misalnya, tidak pernah digunakan untuk menceritakan profil sebuah keluarga.

Kalimat “ayahku adalah seorang tukang becak” atau “ayahku bekerja sebagai pemulung”

tidak pernah muncul dalam BSE.

Bagian keempat atau bagian terakhir buku ini membahas

mengenai isu-isu seputar pembangunan karakter. Isu pembangunan karakter memang

sempat hangat diperbincangkan, apalagi ketika pemerintah mencanangkan gerakan

revolusi mental. Pembahasan mengenai isu-isu pembentukan karakter hingga saat

ini kurasa masih sangat relevan dan akan terus relevan mengingat mental para

pemuda kita masih amburadul. Ini terbukti dengan berbagai berita tentang

kelakuan para remaja kita.

Buku ini diterbitkan tahun 2019 sehingga saat ini usianya kurang lebih mencapai lima tahun. Awalnya kukira buku ini akan membahas hal-hal mengenai kebijakan-kebijakan di era kurikulum merdeka. Tapi setelah tahu tahun terbitnya, tentu tak mungkin ada pembahasan mengenai kurikulum merdeka. Meskipun demikian buku ini perlu dibaca oleh kalangan pendidik maupun orang tua. Di beberapa artikel buku ini menyuguhkan cara pandang baru dalam melihat persoalan pendidikan. Namun, terkadang di artikel lain, pandangan-pandangan yang disajikan terkait pendidikan adalah pandangan yang sudah umum. Penulis hanya memperkuatnya dengan teori-teori, data-data, hingga pengalamannya sendiri. Penulis mencoba mengurai permasalahan-permasalahan pendidikan agar lebih mudah dilihat. Ya, memang begitulah. Di bagian sampul belakang memang tertulis demikian dan sekaligus menawarkan solusi alternatif yang bisa kita menfaatkan untuk kebaikan pendidikan pada masa yang akan datang. Meski yang disebut solusi alternatif bagiku tidak terlalu tampak di dalamnya. Mungkin aku saja yang kurang teliti membaca. Mungkin.

Informasi Buku:

Judul: Nalar Kritis Pendidikan

Penulis: Dr. M. Arfan Mu'ammar, M.Pd.I

Penerbit: Ircisod

Tahun Terbit: 2019

Halaman: 243 hlm.

Kategori: Esai

Kelas: Pendidikan

ISBN: 978-623-7378-03-7

---------------------------------

Komentar

Posting Komentar

Silakan tinggalkan komentar Anda!